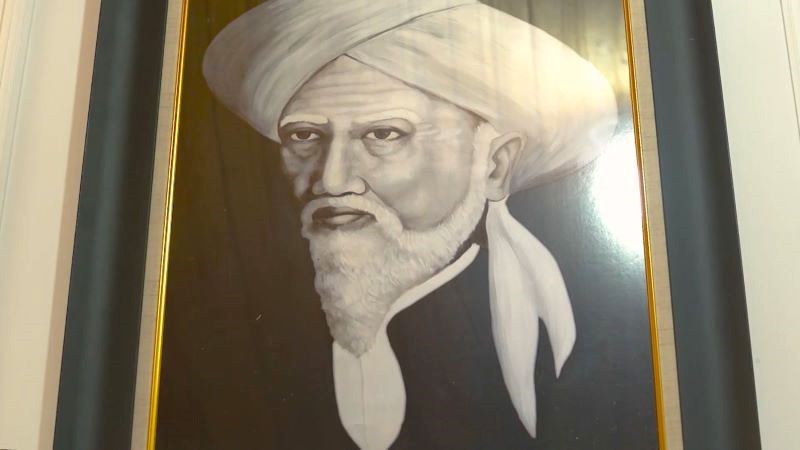

Suarayasmina.com | Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar dari Bumi Banjar, Kalimantan Selatan, yang masyhur pada masanya. Selain dikenal sebagai ulama besar, dia juga mufti Kesultanan Banjar, dan muallif (penulis) yang produktif, yang memiliki pengaruh besar dan memegang peranan penting dalam sejarah dan penyebaran Islam, terutama di Kalimantan Selatan, pada abad ke-18.

Syekh Arsyad meninggalkan banyak karya. Salah satu karya magnum opus-nya berjudul Sabilal Muhtadin (Jalan Orang-orang yang Mendapatkan Petunjuk) yang ditulis dengan bahasa Melayu beraksara Arab. Kitab fikih mazhab Syafi’i ini sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara meliputi Philipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Kamboja, Vietnam, dan Laos.

Kitab ini hingga sekarang masih beredar dan menjadi bahan kajian, termasuk disalin ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh masyarat Muslim di Indonesia. Mengingat, meski ditulis dalam bahasa Melayu, namun kitab Sabilal Muhtadin memuat banyak istilah yang langsung diambil dari bahasa Arab tanpa diterjemahkan.

Rizem Aizid dalam buku Biografi Ulama Nusantara (2016) menyatakan, kitab Sabilal Muhtadin sangat populer di kalangan masyarakat Muslim Asia Tenggara. Bahkan, Buya Hamka dalam bukunya, Sejarah Umat Islam, menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui kitabnya ini, memberikan corak peribadatan masyarakat Muslim Asia Tenggara.

Jejak Genealogis

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan, pada 15 Safar 1122/19 Maret 1710 M. Dia merupakan putra tertua dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah.

Syekh Arsyad tumbuh dalam iklim keluarga yang sangat religius. Keluarga yang taat beragama itu pula yang menempa kepribadian Syekh Arsyad sejak kecil. Sejak kecil, Syekh Arsyad telah menampakkan diri sebagai anak yang luar biasa. Selain dikenal cerdas, Syekh Arsyad kecil juga memiliki adab yang baik, juga bakat di bidang melukis dan seni tulis, khususnya kaligrafi. Di usia tujuh tahun, dia telah fasih membaca Al-Qur’an.

Kepribadian dan bakat yang luar biasa itulah yang membuat Sultan Tahlilullah, penguasa Kesultanan Banjar ketika itu, terkesima dengan Syekh Arsyad kecil. Saat Sultan Tahlilullah melakukan lawatan ke Desa Lok Gabang, Sultan tertarik dengan Syekh Arsyad, yang ketika itu berusia tujuh tahun.

Sultan pun meminta kepada orangtuanya agar diizinkan membawa Syekh Arsyad ke istana untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sekaligus dijadikan sebagai anak angkat. Meski orangtuanya keberatan, tapi mereka tidak kuasa menolak keinginan Sultan.

Sejak saat itu, Syekh Arsyad kecil tinggal di lingkungan istana dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dari para guru yang didatangkan ke istana. Dan pada usia 30 tahun, Sultan Tahlilullah menyetujui Syekh Arsyad menuntut ilmu ke Mekah dengan biaya dari istana.

Sebelum berangkat ke Mekah, Syekh Arsyad dinikahkan dengan seorang perempuan salehah bernama Bajut, dengan harapan agar Syekh Arsyad kembali ke Banjar setelah menyelesaikan studinya di Mekah. Syekh Arsyad meninggalkan Bajut dalam keadaan hamil muda.

Jejak Keilmuan

Sejarah mencatat, Syekh Arsyad tinggal dan menuntut ilmu di Mekah selama 30 tahun. Dilanjut belajar ke Madinah selama 5 tahun. Jadi total perjalanan intelektual Syekh Arsyad mendalami ilmu-ilmu Islam di Mekah dan Madinah selama 35 tahun.

Di kedua Kota Suci itu, Syekh Arsyad berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya kepada Syekh Atha’illah bin Ahmad Al-Mishri al-Azhari, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, secara khusus berguru dalam bidang tasawuf kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiry Al-Hasani, Syekh Akhmad bin Abdul Mun’im Ad-Damanhuri, Syekh Sayyid Abi al-Faidl Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi, dan banyak lagi.

Azyumardi Azra dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (1998) menyebutkan kemungkinan bahwa Syekh Arsyad juga belajar kepada Ibrahim Al-Ra’is Al-Zamzami, yang darinya dia mempelajari ilmu falak (astronomi), disiplin keilmuan yang nanti menjadikannya seorang ahli yang paling menonjol di antara para ulama Indonesia.

Selama belajar di tanah suci, Syekh Arsyad bersahabat dengan Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdurrahman Masri, yang dalam berbagai buku sejarah menyebut mereka sebagai “empat serangkai”.

Jejak Dakwah

Setelah 35 tahun menuntut ilmu di Kota Mekah dan Madinah, Syekh Arsyad memutuskan pulang ke Indonesia. Sebelum kembali ke kampung halamannya, Syekh Arsyad bersama Syekh Abdul Wahab Bugis sempat tinggal beberapa bulan di Jakarta.

Di Jakarta, Syekh Arsyad membetulkan arah kiblat sejumlah masjid yang menurut pengetahuan dan keyakinannya tidak tepat. Masjid yang dibetulkan arah kiblatnya antara lain Masjid Jembatan Lima, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan.

Di mihrab Masjid Jembatan Lima terdapat catatan (inskripsi) berbahasa Arab yang menyebutkan bahwa arah kiblat masjid itu diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Arsyad pada tanggal 4 Safar 1186 (sekitar 7 Mei 1772). Menurut pandangan Syekh Arsyad, arah kiblat harus diperbaiki apabila arah tersebut terbukti tidak benar.

Zainal Abidin bin Syamsuddin dalam buku Fakta Baru Walisongo (2017) menyebutkan, Syekh Arsyad Banjar pernah melawat ke Tanah Jawa pada abad ke-18 dan menyelidiki pembuatan bangunan Masjid Demak, bahkan masjid-masjid di Jawa. Maka, dia menyimpulkan bahwasanya masjid yang benar-benar tepat mihrabnya menghadap kiblat adalah Masjid Demak.

Syekh Arsyad kembali dan tiba di Martapura (ibu kota Kesultanan Banjar) pada bulan Ramadan 1186 H (Desember 1772). Sejak saat itu hingga wafatnya, dia mengabdikan diri dalam kegiatan dakwah; membina masyarakat dan mengembangkan Islam.

Dalam kegiatan pembinaan masyarakat itu, Syekh Arsyad dibantu sahabatnya, Syekh Abdul Wahab Bugis, yang ketika itu sudah menjadi menantunya. Syekh Abdul Wahab Bugis dinikahkan oleh Syekh Arsyad dengan putrinya yang bernama Syarifah di Mekah, tidak lama setelah Syekh Arsyad menerima surat dari Sultan Banjar bahwa istrinya, Bajut, melahirkan anak dan sudah dewasa.

Akhir Hayat dan Karya

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal dunia dan dimakamkan di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan, pada 6 Syawal 1227 atau 13 Oktober 1812, pada usia 102 tahun. Karena dimakamkan di Desa Kalampayan (sekitar 56 km dari Kota Banjarmasin), maka Syekh Arsyad juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan.

Dalam Ensiklopedi Islam Jilid 1 (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) disebutkan, selain Sabilal Muhatadin yang sangat populer, Syekh Arsyad juga meninggalkan sejumlah karya tulis lainnya. Di bidang fikih, Syekh Arsyad menulis Luqtah al-Ajlan, Kitab An-Nikah, Kitab Al-Fara’id, dan Khasyiyah Fath al-Jawad.

Di bidang tauhid, karyanya antara lain: Usul ad-Din, Tuhfah Ar-Ragibin fi Bayan Haqiqah Iman al-Mu’minin wa ma Yufsiduhu min Riddah al-Murtaddin, al-Qaul al-Mukhtasar fi ‘Alamah al-Mahd al Muntazar, dan Tarjamah Fath ar-Rahman. Di bidang tasawuf, karyanya yang ditemukan hanya satu, yaitu: Kanz al-Ma’rifah.

Di samping itu, masih ada karya tulis berupa mushaf Al-Qur’an tulisan tangan Syekh Arsyad dalam ukuran besar yang ditulis dengan khat yang indah. Mushaf tersebut sampai sekarang masih dipajang di dekat makamnya.

Pada tahun 2022, kisah hidup dan jejak dakwah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari difilmkan oleh PT. Expressa Pariwara Media atas dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan judul “Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari: Matahari dari Bumi Banjar”. Namun, dengan permintaan khusus dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sosoknya tidak ditampilkan dalam film biopic islamic ini.